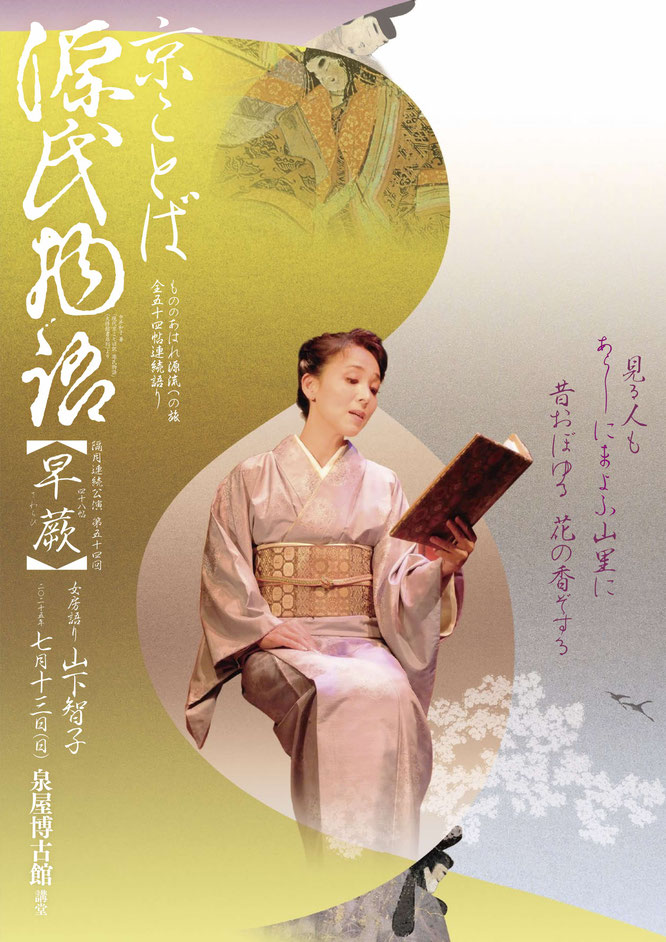

源氏物語第三部 宇治十帖 四十八帖【早蕨】

七月十三日 (日) 2025年 第54回公演

見る人もあらしにまよふ山里に

昔おぼゆる花の香ぞする

風がさっと吹いて花の香りも客人(まろうと)の御匂いも

橘ではおへんけど 昔の人が思い出されるよすがどす。

「早蕨」より

早蕨 あらすじ

父宮に続いて姉君を喪った中君の悲嘆は尽きない。年が改まり喪が明けて、如月に匂宮が待つ都へ移ることが決まっても中君の心は重い。出立の前日に宇治に赴いて中君と対面した薫は、そのやつれた面差しが大君と重なって心が揺れるのだった。弁は尼となって宇治に残り別れを惜しんだ。二条院に着くと、待ちわびた匂宮は中君を紫上の居た対の屋に住まわせ、大切にもてなした。娘六の君と匂宮との結婚をもくろんでいた夕霧左大臣は心穏やかではない。

薫は三条の邸が完成したものの、大君の不在が虚しい。中君を匂宮に紹介したことを悔やみ、中君に心惹かれてゆく。匂宮は、二条院の桜を見に訪れた薫が中君と御簾越しに対面しているのを見て、薫の心を探りはじめるのだった。

30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

泉屋博古館 特別展とともに

今回の語り会は、泉屋博古館で開催の特別展【近代の美術、もうひとつの在り方】

リニューアル記念名品展 Ⅱ 続・帰ってきた泉屋博古館 の観覧チケット付きの企画です。

開館65周年を迎える泉屋博古館。

作家が自らの芸術的信念を形にするべく技巧を尽くし、

7月13日(日)

ところ 泉屋博古館 講堂

開場 13時30分より

開演 14時 (16時終了予定)

ご参加費 4500円

【近代の美術、もうひとつの在り方】

リニューアル記念名品展 Ⅱ

続・帰ってきた泉屋博古館

入館料を含みます

要予約 全椅子席。

https://www.sen-oku.or.jp/kyoto/

(鹿ヶ谷 平安神宮近く) 地図

お申込は以下からどうぞ

*******以下は公演記録です*******

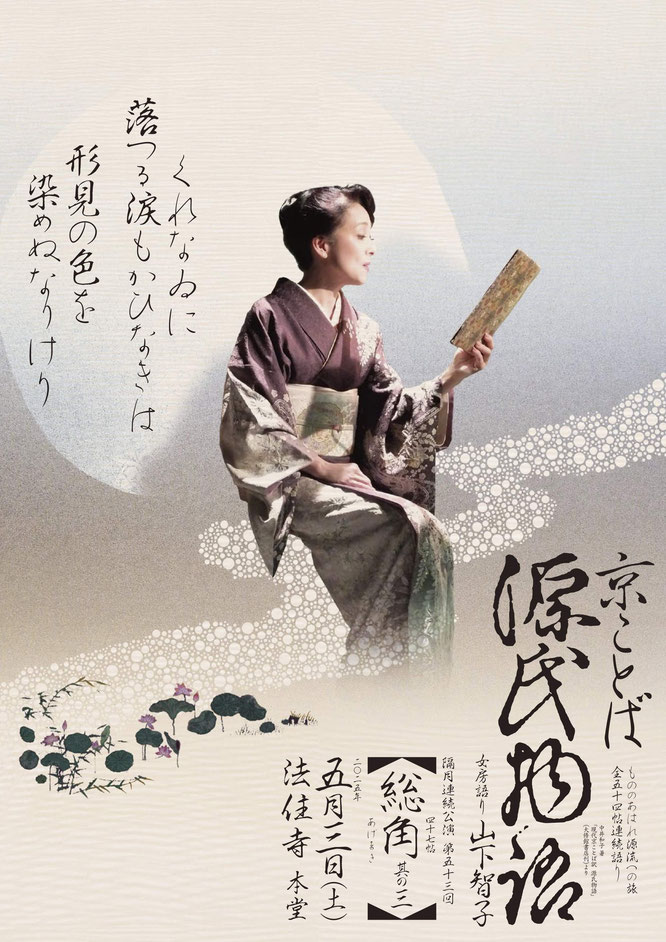

源氏物語第三部 宇治十帖 四十七帖【総角】其の三

五月三日 (土) 2025年 第53回公演

くれなゐに落つる涙もかひなきは

形見の色を染めぬなりけり

世の中をことさらに厭いはなれよと

勧めとくれやす仏などが

ほんまにこないな目におあわせやすのやろか

「総角」より

総角 其の三 あらすじ

薫は大君の病を聞き宇治に見舞う。大君は、妹中君と契りを結んだ匂宮に左大臣の六の君との縁談が進行していることを耳にして衝撃を受ける。都を出ることもままならないという匂宮からの文も、大君には逃げ口上のように映るのだった。

父八宮が成仏できずに嘆いているという阿闍梨の夢語りに、大君の病は重くなり、看護を尽くす薫に思いを打ち明け、中君の行く末を頼み、受戒も叶わないままに息を引き取った。薫は衝撃の余り宇治に籠もってしまう。喪服を着て弔うことも出来ない薫は、雪空に浮かぶ月に、大君への届かぬ思いを詠うのだった。

中君の悲嘆は深く、匂宮が万難を排して雪の中を弔問に駆けつけても決してうちとけようとしない。都に戻った匂宮から、中君を都に迎える決心を聞いた母中宮は、匂宮のあまりに深い思いに承諾せざるを得ないのだった。

30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

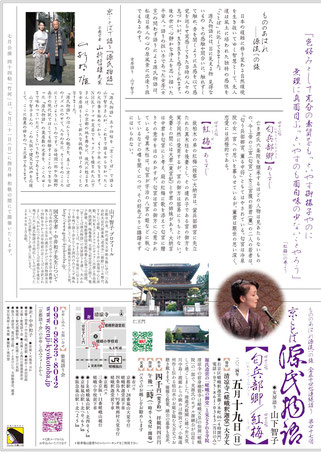

今回は後白河院ゆかりのお寺法住寺様の本堂での語り会です、

法住寺は後白河法皇が院の御所として御創建された法住寺殿の御聖跡で、三十三間堂はこの法住寺殿内の御堂でした。

毎年5月3日には後白河院御聖忌法要が営まれ、今回は特別な機会を戴き、法要に参列後、奉納という形で語らせていただきます。御忌の7日間のみ御開帳となる後白河法皇御木像を御拝観いただけます。後白河法皇の法要に参列をご希望の方は開始が11時ですので、遅れずにご入場下さい。10:45からお入り戴けます。

法要の後、開演までは御退出頂きお寺様周辺でご昼食などおとりください。

語り会の受付は12時半から再開致します。

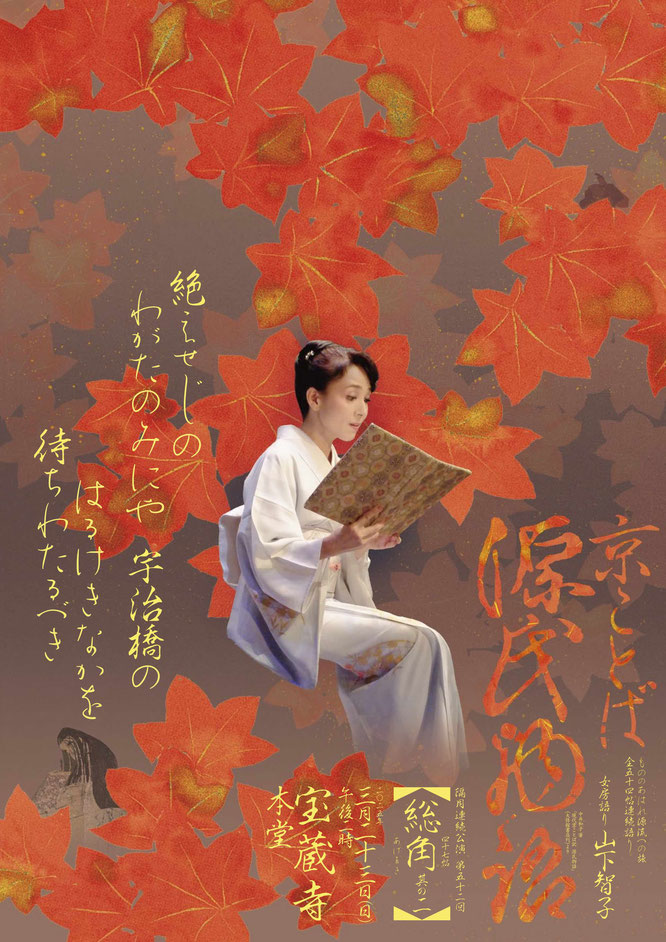

源氏物語第三部 宇治十帖 四十七帖【総角】其の二

三月二十三日 (日) 2025年 第52回公演

絶えせじのわがたのみにや宇治橋の

はるけきなかを待ちわたるべき

なまじい近うまで来て

素通りして帰っておしまいやしたのをひどい方とも

口惜しいとも思われるので

余計ものあわれな御様子でござります。

「総角」より

総角 其の二 あらすじ

妹中君の幸せを思い、自分に娶せようとする大君の心を知った薫は一計を案じ、八月末に匂宮を伴って宇治へ赴き、中君に引き合わせる。二人は結ばれたものの、案に相違して大君は薫に対してますます心を閉ざす。一方、匂宮は中君を愛おしく思うが、身分がら宇治通いがままならず、姫君姉妹が心を痛める中、九月十日にようやく薫と連れだって来訪した。

十月、匂宮は紅葉狩にことよせて宇治を訪れたが、母后が殿上人など大勢の者を差し向けて同行させたため、中君に逢えないまま京へ戻ることを余儀なくされた。匂宮は軽率な行動を窘められ、左大臣の六宮との縁談が強引に進められた。

大君は、匂宮が心変わりをしたのかと、また、父宮の遺言にそむいた上に妹君を不幸にしたと思いつめ、病の床につく。そして結婚拒否の思いも深まってゆくのだった。

30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

今回は 伊藤若冲の菩提寺 裏寺町通りにある「宝蔵寺」様本堂での開催です。

伊藤家の墓参も可能です。(若冲本人のお墓はここではありません)

宝蔵寺さんは、若冲画の髑髏の墨絵の御朱印が有名です、今回は置き書きの御朱印のご予約も承ります。当日お寺様にてお受け取り下さい。予約がないとご迷惑になりますので必ず予約をしてください。

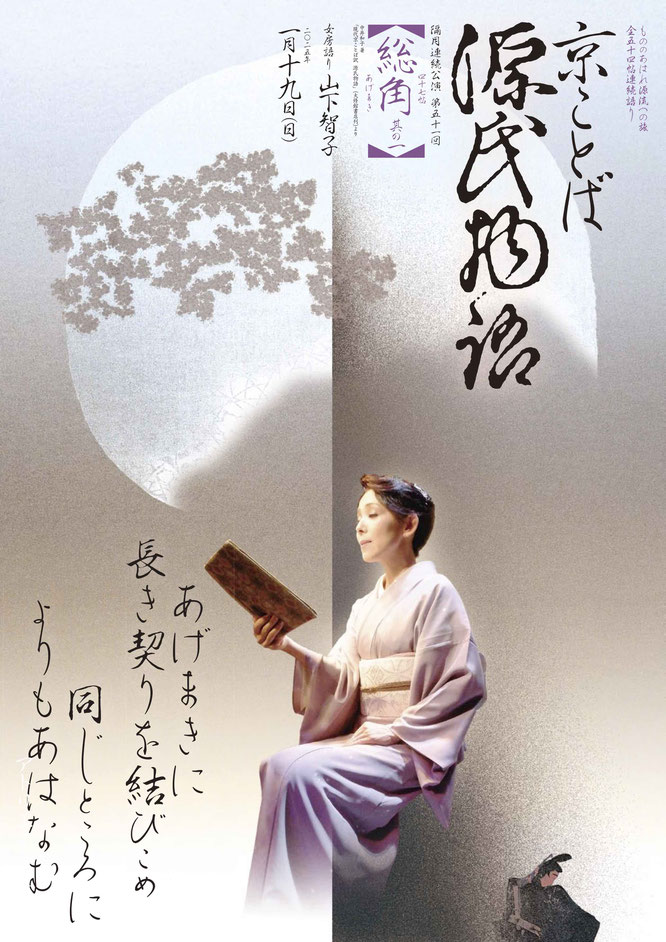

四十七帖「総角」宇治十帖 第51回公演 2025年

一月十九日(日) 檀王法林寺 本堂

自分の気持とはかけ違うて

こないなあってはならぬことにも出会うもんやったのやと

無闇にもの悲しうて

川の音に涙が流れ添うような気がおしやす

「総角」より

総角 其の一 あらすじ

八月、薫中将は亡き八の宮一周忌の準備に心を砕いた。宮から後見を頼まれた二人の姫君の将来を考え、姉の大君に意中を訴えるが、軽々しく宮家の血を汚すなかれという父宮の教えを頑なに守る大君は、中君にだけは縁組みをと、自身の結婚など考えもしない。薫は老女弁にも相談を持ちかけ、ついに大君の寝所に押し入るが、大君は決して靡かず、何事もなく朝を迎える。

忌が明け、待ちかねて大君を訪ねた薫に、将来に不安を抱く女房達が手を貸そうとするので、大君は邸内でも気を許せず、弁の説得にも応じようとしない。薫は意を決し、姉妹の部屋に忍び込むも大君は脱出、残った中君と事なく一夜を語り明かす。

妹中君の幸せを思い、薫と中君を娶せようと考える大君の心を知った薫は、中君と匂宮を結婚させ、大君の心をこちらに向けようと一計を案じる。

+++++++++

30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

屛風の寺 檀王法林寺 「源氏物語絵図屛風」 特別展示

今回の会場は 屛風の寺だんのうさん と親しまれる檀王法林寺様の本堂です。

江戸初期の浄土宗の学僧袋中が琉球より帰国し創建したお寺様で、主夜神のお使いの黒猫が、日本最古の招き猫伝説となってこのお寺に残っています。

源氏物語宇治十帖に登場する横川僧都のモデル 恵心僧都 作と言われる、阿弥陀如来立像がご本尊として祀られる本堂での語り会です。今回は特別展示として、宝ものとして伝わる「源氏物語絵図屛風」、平安時代の仏様 阿弥陀如来座像(本堂西側)はじめ貴重な仏様を拝観させて戴けます。

お寺のご紹介→ http://www.dannoh.or.jp/guide/guide01.html

第51回 【総角1】四十七帖

1月19日(日)午後2時開演

開場は1時30分時

会場 檀王法林寺 本堂

http://www.dannoh.or.jp/guide/guide01.html

左京区法林寺門前町 36 (川端通三条上る

075-771-0870(当日のみ)

ご参加費 4000円 要予約

アクセス

京阪 三条駅

map はこちら(グーグル

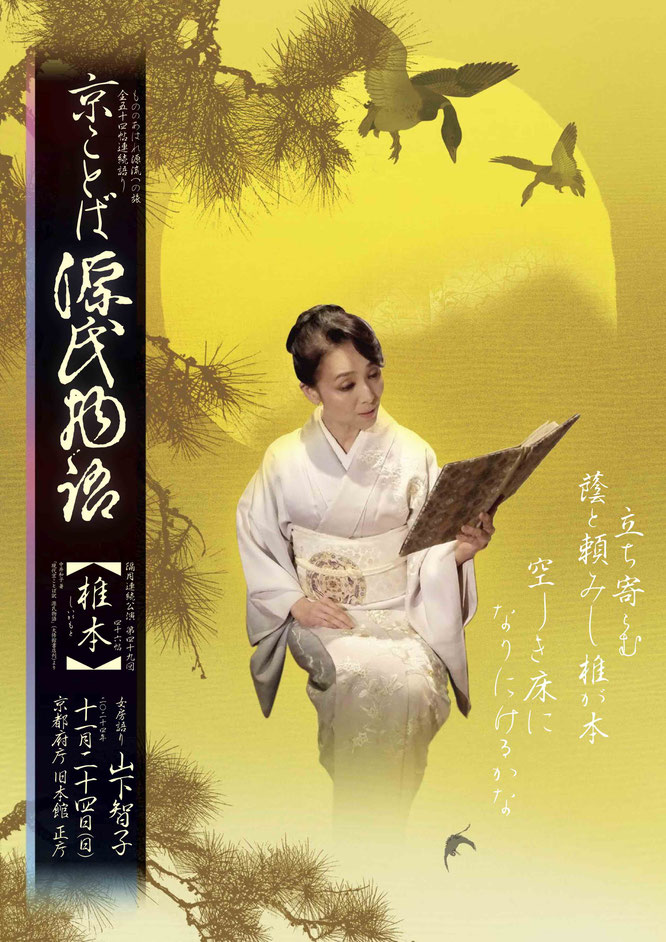

四十六帖「椎本」宇治十帖 第50回公演

十一月二十四日(日) 京都府庁 旧本館 正庁

うちとけて というわけではおへんけど

前よりは少しは言葉も多う

ものなど仰せやす様子は

いかにも結構で奥ゆかしおす

「椎本」より

椎本(しいがもと) あらすじ

二月、八の宮の姫君に関心を寄せる匂宮は、宇治の夕霧の山荘に薫を訪ね管弦の遊びをした。楽の音は対岸の八の宮の耳にも届くのだった。

翌日、薫は八の宮を訪ね、その風雅な御様子に感じ入る。匂宮からは桜の枝を添えた姫君姉妹への文が届く。八の宮は中の君に返事を書かせつつ、姫君達の行く末を案じるのだった。

七月、八の宮は薫に姫君達の後見を託し入山、八月に亡くなる。薫は、法事など細やかに心を配る。匂宮も度々見舞いの文を送るが、姫君達は匂宮に心を閉ざしている。

忌が明け、姫君姉妹を見舞った薫は、几帳越しに感謝する大君のゆかしさに心引かれ、年末には恋する心を仄めかし、京に迎えたいと提案するのだった。匂宮は中の君に遠慮のない恋文を送り、そっけない返事に苛立っている。

年が改まり、夏、久しぶりに宇治を訪ねた薫は、障子の小さな穴から透き見をし、喪服姿の美しい姉妹につくづくと見入るのだった。

+++++++++

宇治の姫君に興味津々の匂宮が参入し、静かだった八宮周辺が波立ち始めます。求道心から訪ねたはずの宇治の地で、薫の心に確かな恋心が膨らんでゆきます。30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

京都府庁 旧本館

明治37年竣工、レンガ造で創建時の姿を留める現役の官公庁建物としては日本最古の建物です。

折上小組格天井が格調高い正庁では大正、昭和天皇即位の礼の際、閣議が開催されました。

友禅作家 東矢千嘉子作品展 「私の源氏 おんな物語」

今回は 成田株式会社様の御協力により、真糊糸目友禅という技法で、ほとんどの染色工程をお一人で作成されている東矢千嘉子さんの源氏物語作品を展示させて戴きます。染・生地と細部までこだわり、一切妥協することなく制作された希少な作品をどうぞご堪能下さい。

第50回 【椎本】四十六帖

11月24日(日)午後2時開演

開場は1時30分時

会場 京都府庁 旧本館 正庁

https://www.pref.kyoto.jp/qhonkan/

上京区藪之内町 下立売通新町西入ル

075-414-0808(当日のみ)

ご参加費 4000円 要予約

地下鉄「丸太町」下車、徒歩10分

三条京阪から10系統、京阪神宮丸太町から93、202,204系統「府庁前」下車 徒歩5分

正門右手の新町通の東門からお入り下さい。

駐車場はございません。コインパーキングをご利用下さい。

秋の京都 特別公演 紅葉賀 十月六日(日)

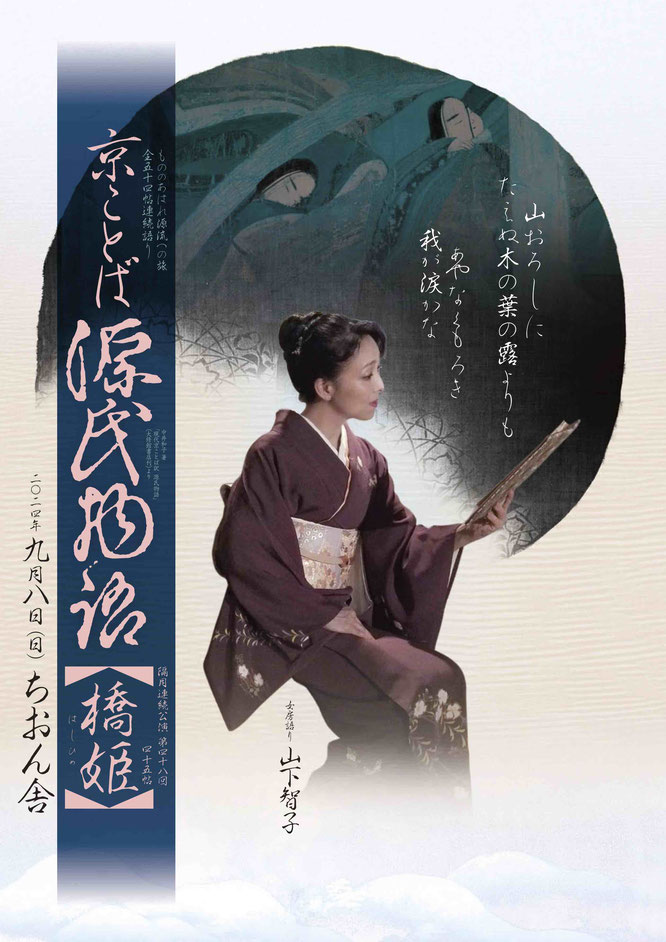

四十五帖「橋姫」宇治十帖 第49回公演

九月八日(日) ちおん舎 大広間

「扇でのうても これででも

月は差し招くことはできるのでござりましたえ」

というて 月をお見やしたお顔はたいへん可愛らしうて

はんなりとうつくしいのでござります。

「橋姫」より

橋姫 あらすじ

源氏の異母弟の八の宮は世間から忘れられたように、宇治の山荘で二人の姫を養育しながら仏道修行に励んでいる。冷泉院に伺候する阿闍梨から八の宮のことを聞いた薫は、 俗身でありながら聖の心境を得られるものかと八の宮に憧れ、宇治に通うようになった。

三年が過ぎた晩秋、霧深い宇治を訪れた薫は、月の光の下に箏と琵琶を合奏する二人の姫君を垣間見、夢のような美しさに心奪われる。この時応対した老女房の弁が、ふいに涙ながらに、気になっていた自身の出生について仄めかすので薫は動揺する。弁は亡き柏木の乳母の娘であった。

帰京した薫が匂宮に宇治の姫君のことを話すと、宮はたちまち関心を持った。

冬になり、八の宮は姫達の行く末を薫に託した。その夜、弁から自分が柏木の子であることを知らされ、女三宮と柏木の交わした文が二十年の時を経て薫に手渡されたのだった。

+++++++++

いよいよ主人公は宇治橋を渡り、最終章の物語に足を踏み入れます。胸の奥底に沈められた初めての失恋、実体を持った女君の姿。そして明かされる過去の秘め事…。30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

会場 ちおん舎さん

今回の会場「ちおん舎」さんは、京着物文化を長く牽引してこられた老舗千吉さん所有の重厚な京町家です。しっとりとした中に、時をかさねた京の奥深さを感じる佇まいを味わって下さい。

千吉商店の歴史 千切屋一門の由来

京都における最古の商家の家柄として世に知られた千切屋一門西村家の遠祖は、遠く奈良時代の藤原淡海公の末裔に求められ、その祖貞喜は工匠神人として南都一条院に関係し、春日神社若宮祭事の時、興福寺衆徒の供進する千切花の台を毎年製作奉納していたと伝えられ、平安遷都の際、宮都造営の用を拝して京都に移住したと伝えられている。その後、応仁の乱に際して江州甲賀西村の里に何を避け、乱後京都に復帰して初めて法衣業を三条室町で始める。この法衣商人としての初代貞喜は、遠祖工匠神人貞喜に因んで「千切台」をその商標として屋号を「千切屋」と称し、名を千切屋与三右衞門と改めている。 → 続き

アクセス ちおん舎

地下鉄烏丸駅 南改札口/6番出口から

階段を上がり地上に出て右折

→三筋目を右折→少し進むと左手にちおん舎の看板

阪急烏丸駅 西改札口から

西改札口から22番出口を左折→4筋目を左折→3筋目を右折→ちおん舎

第49回【橋姫】 第四十五帖

9月8日 (日)

ところ ちおん舎 一階大広間 地図

https://www.chionsha.com

京都中京区衣棚三条上る突抜町126

075-221-7510 当日のみ

開場 13時30分より受付開始

開演 14時 (16時終了予定)

ご参加費 4000円

要予約 全椅子席。お座布団席もあります

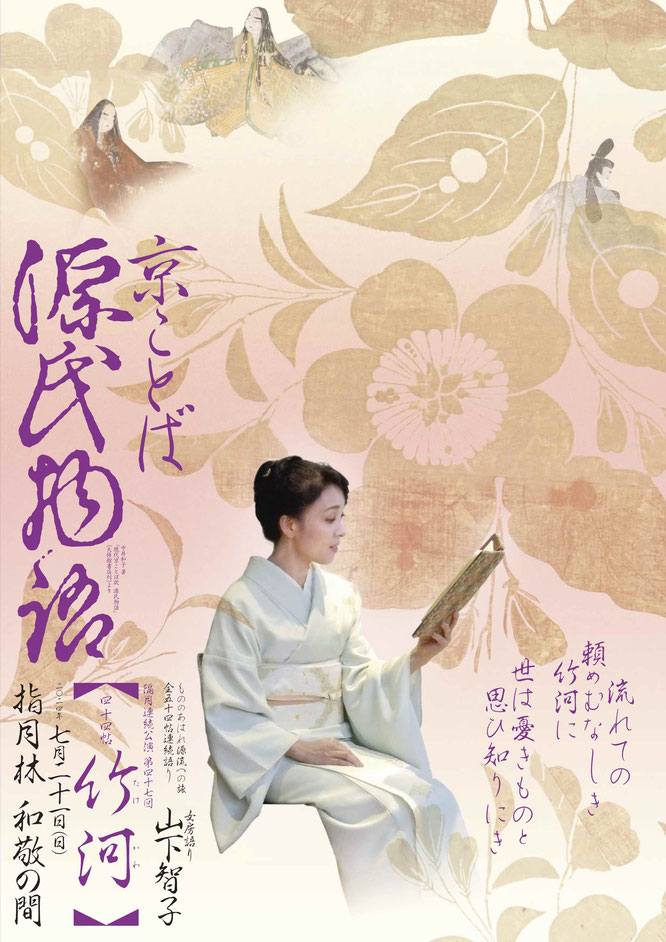

第四十四帖「竹河」

七月二十一日(日) 指月林 和敬の間

流れての頼めむなしき竹河に 世は憂きものと思ひ知りにき

「竹河」 あらすじ

髭黒の死後、妻尚侍(玉鬘)は二人の娘(大君、中君)

翌年正月、男踏歌が行われ、薫は歌頭を務め、

蔵人少将も楽人として踏歌に加わり、辛い思いで再び「竹河」

夕霧は左大臣に、按察大納言は右大臣となり、

+++++++++

玉鬘の姫のその後 それは夫髭黒という後ろ楯をなくして、子供達の将来を思う母の姿として描かれます。

若い世代が恋に人生に心を揺らす、宇治の物語への架け橋です。

今回の会場は「御召の矢代仁」さん所有の指月林

矢代仁さんは、享保5年創業以来三百年にわたって、織・染・繍を追求、呉服界を牽引してこられました。 昭和十一年 財団法人覚誉会を設立、「指月林」では繊維・染料における学術研究、また広大な自然環境を「青少年の家」 として、染色やキャンプ体験を一般にも開いておられます。 緑豊かな指月林 和敬の間にてしっとりとお聞き戴きます。そして特別展示として、矢代仁さんの代表作 総縫い取り御召「源氏物語」シリーズを展示して戴きます。

開場 13時30分より

開演 14時

ところ 指月林 和敬の間

全椅子席 50席。

指月林 地図

右京区龍安寺住吉町15−2

075-464-0760(同日のみ)

アクセス 市バス

*26→地下鉄四条,五条、京都駅、四条大宮,烏丸〜

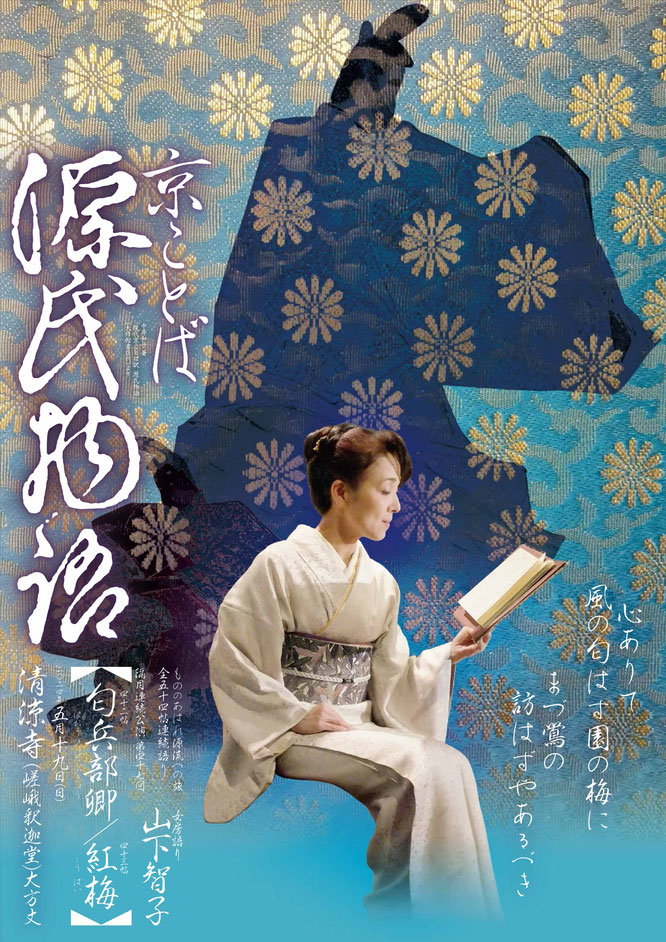

第四十三帖「匂兵部卿」 第四十四帖「紅梅」

五月十九日(日) 嵯峨釈迦堂 清凉寺

心ありて風の匂はす園の梅に

まづ鶯の訪はずやあるべき

色好みとして充分の素質をもっといやす御様子やのに

無理に真面目ぶっといやすのもおもしろみの少ないことやろう

(紅梅の巻より)

「匂兵部卿宮 」 あらすじ

亡き源氏六条院を継承するほどの人物は見あたらないものの、今上帝の三宮(匂宮)と女三宮腹の若君(薫)の二人の若者は、「匂う兵部卿宮、薫る中将」ともてはやされている。匂宮は冷泉院の女一宮への思いを募らせているが、薫君は厭世の思い深く恋愛には消極的である。

「紅梅」 あらすじ

故柏木の弟の紅梅(按察)大納言は、蛍兵部卿宮に先立たれた真木柱を後妻とし、その連れ子である宮の御方を実子同然に愛育するが、宮の御方は容易にうちとけない。先妻との間には大君(東宮妃)と中君の姉妹があり、大納言は中君を匂宮にと考え、庭の紅梅に歌を添えて匂宮に贈りその意中をほのめかすが、匂宮は宮の御方に心惹かれている。

母真木柱は、匂宮が宇治の八宮の姫などに執心しているなどの噂を聞くにつけ、その好色ぶりに躊躇せずにはいられない。

+++++++++

今回の会場となるのは嵯峨釈迦堂清凉寺様清凉寺の前身棲霞寺は嵯峨天皇の仙洞「嵯峨院」の一部で、光源氏のモデル源融公が山荘として過ごしました。六条院源氏が出家し最晩年を過ごした嵯峨の御堂はこの釈迦堂であると位置づけられており、物語が孫子の世代に移行するにあたって、是非、源氏の君の雲隠れの気配を感じていただけらたとの思いで、清凉寺様での開催をお願い致しました。 池遊式庭園に建つ弁天堂、川中島 渡廊からの眺めは格別です。 小堀遠州作と伝わる枯山水のお庭を臨む大方丈でお聴き戴きます。素晴らしい御宝物の数々、 優雅な散策、六条院のモデル融公の墓参も是非・・・・!

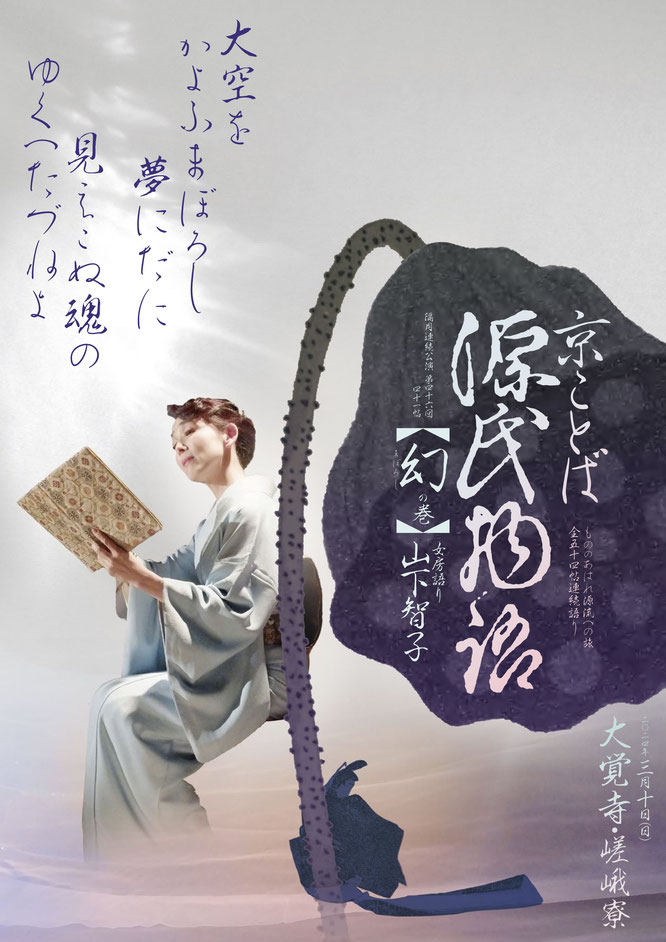

第四十一帖「幻」 大覚寺嵯峨寮

三月十日(日) 四十二帖「雲隠」含む

大空をかよふまぼろし

夢にだに見えこぬ魂のゆくへたづねよ

植えた人のおいやさん春とも知らず顔に

いつもの年より一段と匂うてるのは

心をうたれることでござります

(幻より)

「幻」の巻 あらすじ

年が明けても紫上を失った源氏(六条院)の哀しみが癒されることはなかった。女房達を相手に紫上を偲び、特に女三宮降嫁による苦悩を思いやり、自身の生涯を述懐、心弱さを人に見せまいと引きこもるのだった。

春になり、紫上が愛した桜を幼い匂宮が気遣う姿がいじらしい。女三宮、ついで明石の君を訪い出家の意向を述べ歌のみを交わす。

衣替えの頃となり、花散里から夏の衣裳と文が届き、葵祭を沈んだ心で過ごし、五月雨の宵には夕霧が父を見舞った。七夕が過ぎ八月には紫上の一周忌に曼荼羅供養を営み、菊の節句も虚しく雁の飛ぶ十月の空に紫上の行方を求めた。新嘗祭が済むと身辺の整理を始め、とってあった紫上の文に決別をした。師走の仏名会で杯を賜った導師は六条院の姿に涙を禁じ得ない。

明日は正月という日、歳暮の深い感慨を歌に託す六条院だった。

「雲隠」の帖は、巻名のみ存在する帖です。

大覚寺/嵯峨寮 田上惠美子さん作品展

今回は、六条院を彷彿とさせる大寺院 大覚寺 その内にある「嵯峨寮」が会場です。

嵯峨天皇の離宮を寺に改め、後宇多法皇が院政を行い、嵯峨御所とも呼ばれた大覚寺。平安時代前期の名残をとどめる日本最古の人工の庭池 大沢池に龍頭舟を浮かべての舟遊び、華道嵯峨御流の総司所としても知られています。皇室ゆかりの門跡寺院の風格を味わって戴けます。

是非荘厳な堂内を拝観され、ゆったりと散策なさってください。お席料に拝観料は含まれておりません。拝観料=御堂エリア500円 大沢池エリア300円

そして、いつも美しい作品を提供して下さっているガラス工芸作家田上惠美子さんの大作「蜻蛉玉源氏物語全五十四帖」全作品を展示させて戴きます。

また、千葉秋鳳さんによる写本、白描「幻」もあわせて展示させて戴きます。

大覚寺アクセス

市バス28 京都駅~阪急西院/嵐山駅経由

市バス91 四条烏丸~嵯峨嵐山駅経由

京都バス94 阪急嵐山駅~いずれも大覚寺下車

最寄り駅嵯峨嵐山駅からは徒歩15分ですので、バス、タクシーをお勧めします。

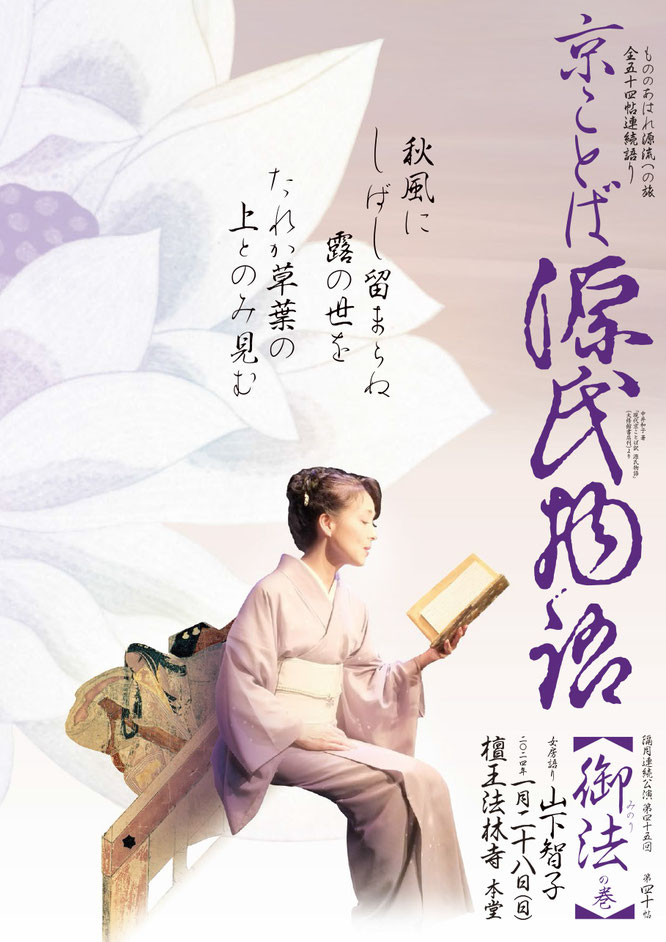

第四十帖「御法」 檀王法林寺 本堂

一月二十八日(日)

秋風にしばし留まらぬ露の世を

たれか草場の上とのみ見む

匂うようでおいやした盛りの頃は

この世の花の香りにもよそえられるようでおいやしたけど

かえって今は較べようものうて

上品で美しい御様子で

ひどう世をはかのうお思いになっといやす

(御法より)

「御法」の巻 あらすじ

紫上は、四年前に大病を患って以来ずっと病いがちの日を送っている。日ごとに衰弱していくので、かねてより念願の出家を望むも、源氏(六条院)は許さない。三月、紫上は後世を願って法華経千部の供養を二条院で営んだ。夜を徹しての舞楽、陵王の舞にうち興じる人々の姿を見つつ、紫上は死期を悟り、明石上と歌を交わす。

夏、紫上を見舞った明石中宮に後事を託し、幼い匂宮には二条院の紅梅と桜の花守を頼んだ。秋、中宮、源氏と歌を交わしたのを最後に、紫上は二人に見守られながら夜明けごろに亡くなる。源氏は、今更ながらの紫上の落飾を夕霧に相談し、夕霧は死してなお美しい紫上に魅せられ追憶に浸る。

野辺送りは八月十五日の明け方に行われたが、心乱れる源氏は出家に踏み切れない。世人は紫上を偲び、源氏は帝、致仕大臣のなどの弔問を受けた後、蟄居して仏道修行に専念するのだった。

屛風の寺 檀王法林寺

今回の会場は 屛風の寺だんのうさん と親しまれる檀王法林寺様の本堂です。

江戸初期の浄土宗の学僧袋中が琉球より帰国し創建したお寺様で、主夜神のお使いの黒猫が、日本最古の招き猫伝説となってこのお寺に残っています。

源氏物語宇治十帖に登場する横川僧都のモデル 恵心僧都 作と言われる、阿弥陀如来立像がご本尊として祀られる本堂での語り会です。特別展示として、宝ものとして伝わる「源氏物語絵図屛風」、平安時代の仏様 阿弥陀如来座像(本堂西側)はじめ貴重な仏様を拝観させて戴けます。

前回の袋中庵花園御堂様とは兄弟寺というご関係、御縁を感じます。

どうぞお誘い合わせの上お運び下さい。

お寺のご紹介→ https://souda-kyoto.jp/blog/00927.html

お申込は以下からどうぞ 只今キャンセル待ちでございます

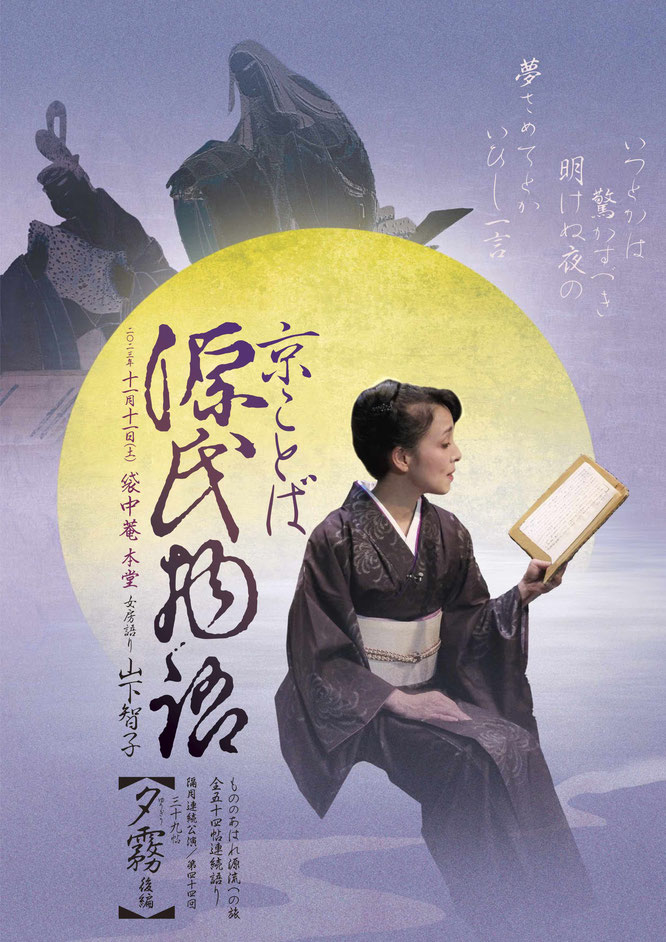

第三十九帖「夕霧」後編 袋中庵

十一月十一日(土)

いつとかはおどろかすべき明けぬ夜の

夢さめてとか言ひしひとこと

「女ほど身の扱いの窮屈な悲しいもんはあらへん

何によって世に生きる楽しみも

無常のこの世のつれづれも慰めることが出来よう」

(夕霧より)

三十九帖 「夕霧」後編 あらすじ

大将は決意を以て小野に赴くが、女二宮 は頑なな態度を崩さない。雲居の雁は夫の

心変わりを悲しみ、女二宮は出家を思い、 紫上は女の処世の難しさを思うのだった。 大将は世間には女二宮との結婚は御息所の遺言によるものと思わせ

邸に戻った大将は、北の方雲居雁の嫉妬を

宥めるのに言葉を尽くす。 大将は小少将を説得し、女二宮が籠城を続 ける塗籠に入り込み、世の道理を説き、契り を交わした。こうなった今は女二宮も塗籠から出、

「袋中庵」

今回初めて開催させて戴く会場 袋中庵様は、大変歴史ある門跡寺院です。

開創は元和五年(一六一九)、袋中が洛東谷渓の地に庵を結んだことに由来。同八年、大仏瓦町に移転するが、慶安四年(一六五一)、直弟空山によって五条坂に再移転した。清信のときに尼僧寺院となって以来、代々、不断念仏を相続してきたという。江戸後期には触頭ふれがしら寺院の重責を担っている。第二次世界大戦中に強制疎開させられ荒廃するが、幾多の変遷を経て、現在地において復興の緒に就いた。寺宝に『琉球神道記』(国重要文化財)などを所有する。

委しくはこちらをご覧下さい

https://kyotofukoh.jp/report924.html

!!!外観は現代建築のビルです。一見お寺の様相とは違いますのでお気を付け下さい。妙心寺の北総門と御室仁和寺を結ぶ道の丁度中間点辺りです。

第44回【夕霧】後編 第三十九帖

11月11日(土)

開場 13時半

開演 14時より

ご参加費 4000円 要予約制

全椅子席 50席

袋中庵 アクセス

右京区花園円成寺町10

TEL : 075-462-0014 (当日のみ)

*四条烏丸からは26系統*河原町丸太町からは10系統

*京都駅からは26系統(D3乗り場)

*四条河原町からは10系統、

いずれも嵐電京福 妙心寺駅前 下車(徒歩約5分)

または59系統で ~塔ノ下町 下車(徒歩約4分)

*嵐電(京福電鉄)北野線の場合、最寄り駅は妙心寺駅(徒歩約5分)

次回来年1月公演のお申込も承ります。詳細は追って情報更新致します。

1月28日(日) 御法 檀王法林寺にて

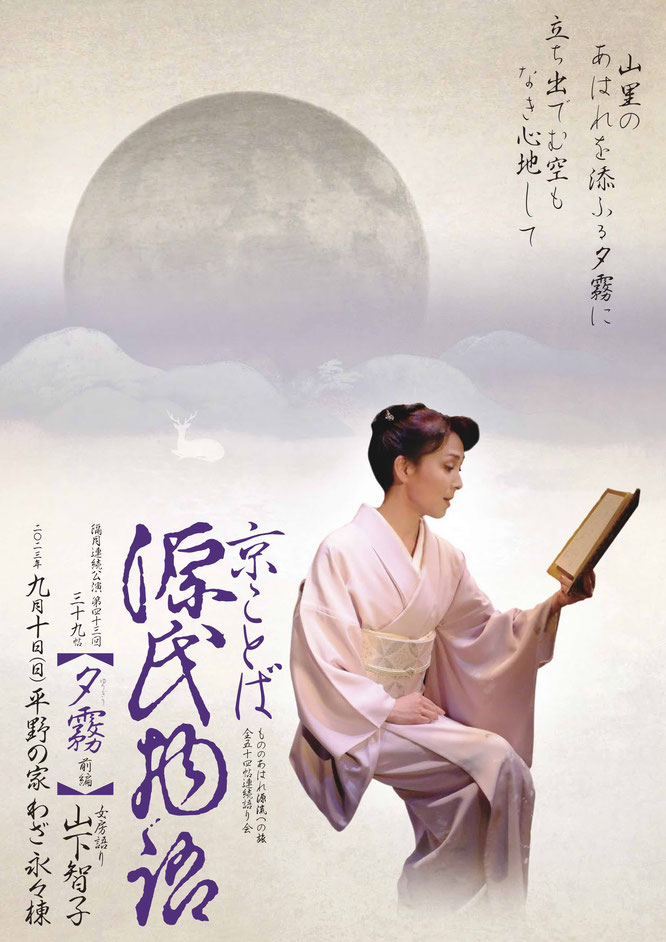

第三十九帖「夕霧」前編 平野の家 わざ 永々棟

九月十日(日)

山里のあはれを添ふる夕霧に

立ち出でむ空もなき心地して

「中空な有様やなあ

帰る道はみえず蘺には霧がたちこめて

立ちどまることも出来んように

追い払おうとおしやす

恋になれぬ者はこないな目にあうのや」

(夕霧より)

三十九帖 「夕霧」前編 あらすじ

一条宮(女二宮/落葉宮)への思慕を募ら せる夕霧は、宮が病の母御息所と共に移り 住んだ小野の山荘に出向き恋情を訴えた 固く心を閉ざす宮に、思いを遂げぬままに引き下がる。

翌日御息所は、祈祷の律師の話から、宮が夕霧と一夜を過ごしたと勘違いし浮き名が立つことを恐れるが、宮からは事情を聞き出すことができなかった。そこへ大将からの文が届き、二人の仲を許すかと心が傾きかける。が、今夜の訪れがな いことを知るや憤慨し、大将の不実に苦言の文を送る。それを大将の妻雲居の雁が奪ってしまう。

翌夕暮れになってやっと文を見つけ出した大将 はその内容に愕然とし文を送るが、その頃には 御息所は悲嘆のあまり病状が悪化、急逝する。

大将は急ぎ小野の山荘を見舞うも、悲しみにくれる女二宮に応対を拒まれ、思いを残して小野を後にし、葬儀を盛大にと心尽くしの手配をした。

「平野の家 わざ 永々棟」

今回は平野神社のちかく受け継がれてゆく京都の財産として「京都を彩る建物や庭園」に選定された「平野の家 わざ 永々棟」にて語らせていただきます。

「平野の家 わざ 永々棟」は、大正から昭和に活躍した日本画家・山下竹斎の邸宅兼アトリエとして大正15年に建てられた伝統的木造家屋を、古き良き大正・昭和初期の時代が香る建築として改修した建物です。数寄屋大工の伝統技術を駆使しながらも現代の時代に合うものが随所に盛り込まれています。弥生には素晴らしいお雛様のコレクションも展示なさいます。二階の大広間には御簾が掛けられ、源氏香の透かし彫りの欄間など、物語世界に相応しい空間です。 尚、今回ご覧頂けるのは二階のお部屋のみです。

第43回【夕霧】前編 第三十九帖

9月10日(日)

開場 13時半

開演 14時より

ところ 平野の家 わざ 永々棟

全椅子席 50席

京都市北区北野東紅梅町11番地

TEL : 075-462-0014 (当日のみ)

◎阪急電鉄「西院駅」または JR「京都駅」から 市バス 205 系統「衣笠校前」下車 徒歩 3 分

◎嵐電「北野白梅町駅」下車 徒歩 5 分

◎地下鉄烏丸線「今出川駅」から

市バス 203 系統「北野白梅町」下車 徒歩 5 分

駐車場はございません お車でお越しの場合は最寄りのコインパーキングにお願い致します。

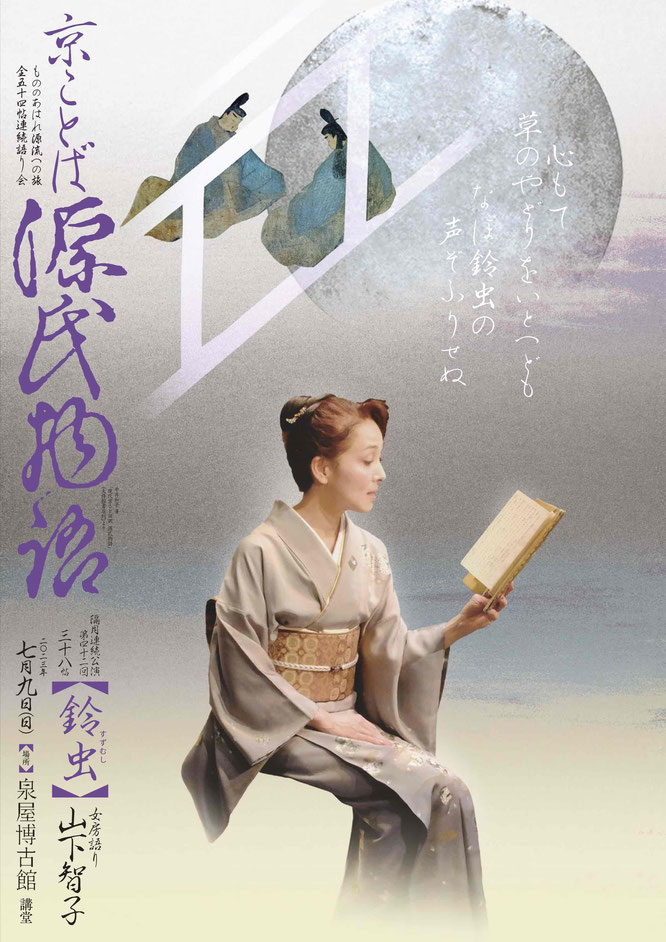

第三十八帖「鈴虫」 泉屋博古館 講堂

源氏物語図屛風とともに

七月九日(日)

心もて草のやどりをいとへども

なほ鈴虫の声ぞふりせぬ

「月をみる宵はいつもものあはれでない折はおへんけど

今宵の新月の色をみてますと

ほんまに

この世の外のことにまで

さまざまに思いめぐらされます」

(鈴虫より)

「鈴虫」の巻 あらすじ

夏、尼となった女三宮の持仏開眼供養が行なわれた。念誦堂、自筆の経文など六条院源氏の心の入れ様は格別で、紫の上も心をあわせ、供養は盛大なものとなった。

秋、女三宮の住む六条院御殿の前庭を野に造って虫を放った源氏は、今更ながらの思いを訴えるが、かえって女三宮を困惑させる。二人は虫の音をききながら七絃琴を合奏し、鈴虫の歌を唱和するのだった。折からの月を賞でて螢兵部卿の宮はじめ殿上人達が来訪し、管絃の遊びが始まると、亡き衛門督が偲ばれた。そこへ冷泉院からお召しがあり、源氏は諸ともに冷泉院御所に参上、詩歌管絃に夜を明かした。

翌朝、源氏が秋好中宮のもとを訪れると、中宮の母御息所の罪障消滅を祈念する出家の意志を打ち明けられる。源氏は共感しながらも、中宮の願望を諫め、御息所の供養を勧めるのだった。

ことばにならない思いが通い、哀切が深々と響き合う美しい巻です。

「源氏物語図屛風とともに」

今回は泉屋博古館の展示とともに開催させて頂きます。

泉屋博古館特別企画 「歌と物語の絵 雅やかなやまと絵の世界」

一級の絵師がその美意識を注ぎ込んで描いた

歌や物語の世界。伊勢物語、平家物語をはじめ、選りすぐりのやまと絵がいにしえへの旅に誘います。女房語りに響き合う「源氏物語図屛風」、ご堪能ください。驚異の青銅器館もあわせてお楽しみ頂けます。

以下の画像の無断使用は禁じられております。源氏物語図屏風 右隻/左隻、金銀錯獣形尊

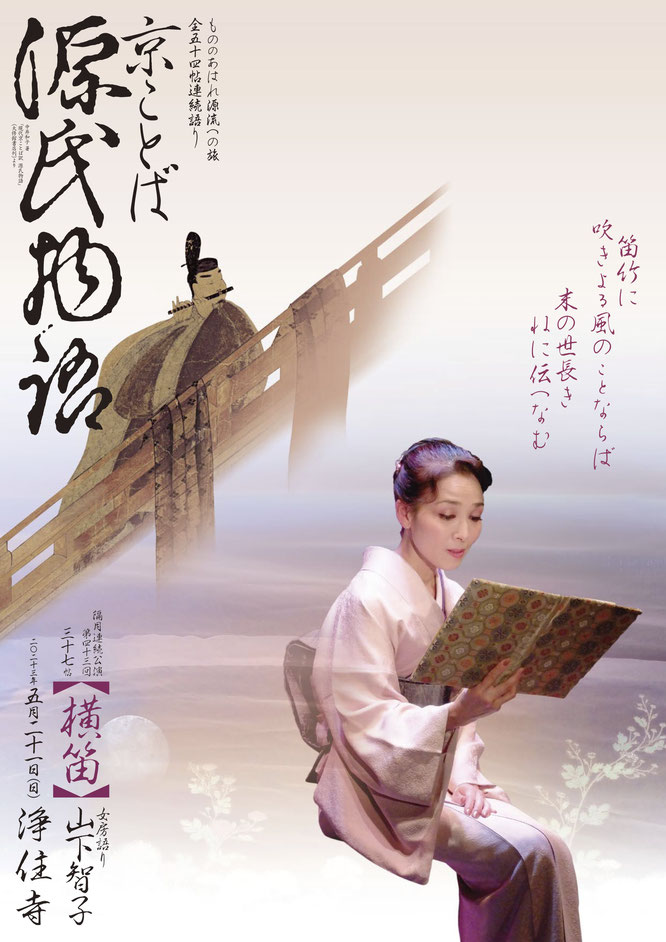

第三十七帖「横笛」 嵯峨天皇勅願寺 「浄住寺」 第42回

五月二十一日(日)

笛竹に吹き寄る風のことならば

末の世長きねに伝へなむ

「この人が生まれ出やすための約束ごとで

あのような思いもかけんことも起こったのやろう。

逃れられぬことやったのや。」

(横笛より)

「横笛」あらすじ

春、柏木衛門督の一周忌に人々は故人を偲び、源氏、夕霧は心を尽くして供養を営んだ。女三宮のもとを訪れた源氏は、その可憐な尼姿を今更に惜しみ、這い出して来た薫の若君が朱雀院から贈られた筍に無心にかじりつく姿をいとおしむ。気品溢れる薫君の成長を見るにつけ、自身の老いとこのような宿縁についてもの思う源氏であった。

夕霧は、衛門督がいまはの際に遺した言葉が心から離れない。秋になると一条宮を見舞い御息所に対面、衛門督の愛した和琴を弾く。女二宮と「想夫恋」をわずかに合奏し歌を交わし、意中を仄めかす。御息所から贈られた衛門督遺愛の横笛を手に御殿に戻ると、その夜の夢に衛門督が現れ、夕霧が笛を所有することに異議を唱えるのでその処置に窮する。夕霧は六条院に参上し、若君に衛門督の面影をみるがその考えを打ち消し、源氏に衛門督の夢と遺言を伝える。源氏は笛を預かるが、夕霧が真相に迫っていることを知る。

数少ない黄檗建築 浄住寺

苔寺や鈴虫寺、地蔵院「竹の寺」に程近く、参道石段の青紅葉が美しい葉室山浄住寺は、嵯峨天皇の勅願寺として開創、中国風の本堂・寿塔は元禄2年(1689)鉄牛和尚により建立されました。参道横に希少な亀甲竹を見ることができます。

仙台藩4代藩主・伊達綱村が幼少期を過ごした屋敷を移築したという方丈には、(有名な御家騒動「伊達騒動」で幼い綱村が命を狙われることもあったためか)「武者隠し」があり、床の間の壁に設けられた穴から抜け出せる仕掛けが残っています。江戸時代の池庭もみどころです。

第三十七帖 【横笛】 第41回

5月21日 (日)

ところ 浄住寺 地図

京都市西京区山田開キ町9

075-381-6029 (当日のみ)

開場 13時30分より受付開始

開演 14時 (16時終了予定)

ご参加費 4000円

要予約 椅子席。お早めに御予約下さい

ご予約は↓フォームへ

アクセス

*阪急嵐山線 上桂駅から徒歩12分。

*松尾大社駅前から63,73,83系統で3つめ「苔寺・すず虫寺」下車、徒歩約5分

*四条烏丸から 市バス29系統 「松尾大利町」下車、徒歩約7分

*西院駅から市バス69系統 「桂中学」下車 徒歩8分

*駐車場は現在4台可能です。必ず御予約下さい。

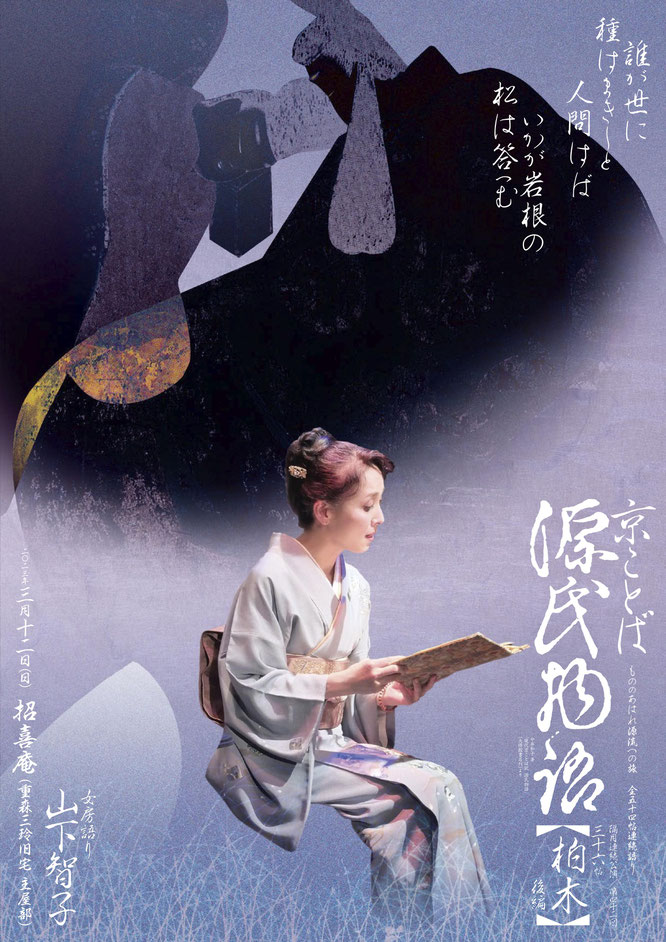

源氏物語第二部【柏木】後編 三月十二日 (日)

招喜庵(重森美玲邸宅 主屋)

誰が世に種はまきしと人問はば

いかが岩根の松は答へむ

「女宮にも、とうとうお逢いやさずじまいで

泡の消え入るようにお亡くなりやした。」

(柏木より)

柏木衛門督は見舞いに訪れた夕霧に病の真因を打ち明け、後事を頼むと、周囲の祈りの甲斐もなく亡くなった。正妻女二宮(落葉宮)とその母御息所はもとより、衛門督の父至仕大臣の嘆きは言いようもない。尼となった女三宮も、衛門督との宿縁に涙した。

三月、女三宮の生んだ若宮の五十日(いか)の祝が催されたが、尼宮と心通うべくもない六条院の心境は複雑で、若宮に面影を映した衛門督の早逝を惜しみ、尼宮の心中を察するのであった。

夕霧は世の中が悲しみに暮れる中、女二宮の実家一条宮を見舞い、心篤く御息所と故人を偲んだ。また、至仕大臣邸を訪ね唱和を以て哀悼した。以来、夕霧は一条宮を常に見舞い女二宮と歌を交わすうち宮への思いが深まり、一条宮の女房達も夕霧と女二宮の再縁に期待を寄せるようになる。

これまでの物語をお聞きでない方もご安心下さい。

30分の解説でこれまでのお話や背景をお聞き頂いた上で語ります。

会場 招喜庵さん

今回の会場「招喜庵」さんは、東福寺方丈、瑞峯院、松尾大社の作庭、また前衛いけばなで知られる重森美玲の邸宅の主屋部分です。庭園部分は現在重森美玲庭園美術館として公開されていますが、主屋部分の「招喜庵」は通常は非公開の、趣深い御邸です。管理しておられるのは、あさぎ美術館はじめ、きもの、ジュエリー、ブライダルと幅広く事業展開しておられる塚本喜左衛門氏(ツカキグループ代表)。歴史ある建物の保存・再生事業にも尽力しておられます。この度御縁を戴いて開催の運びとなりました。

大広間ではなく、襖を外して、いくつかの小間にお席を設置致します。ご予約が多くなりますとお座布団席を追加することも御座います。御協力いただけますようお願いいたします。

開場までの御時間はご入場いただけませんので、お近くのカフェなどで御時間の調節をお願い致します。

お隣の重森美玲庭園美術館の見学は含まれておらず、こちらで承ることは出来ません。ご希望の方は直接お問い合わせ下さい。11時から限定10名ほどとのことです。

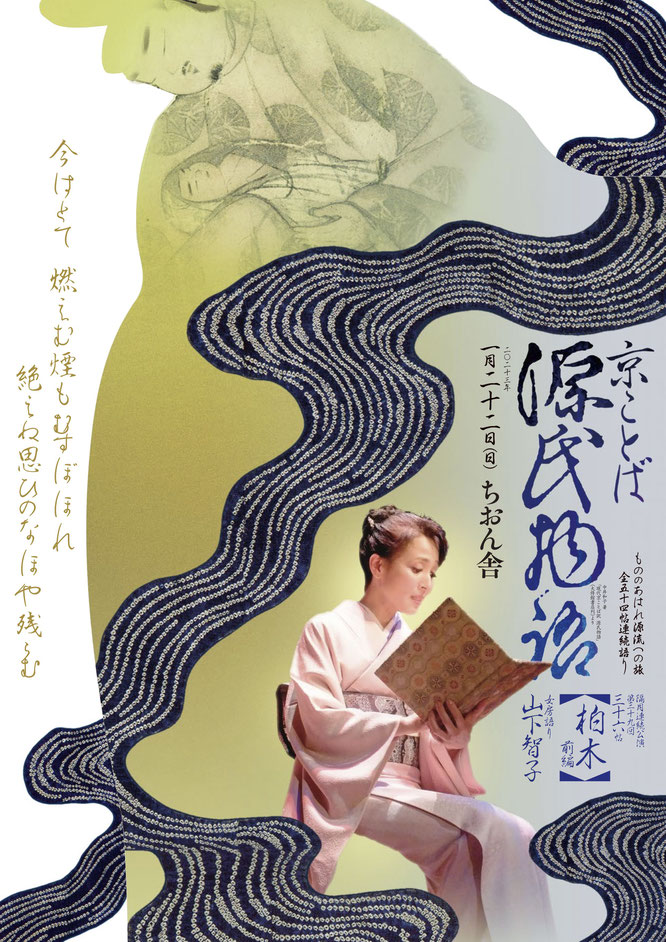

源氏物語第二部【柏木】前編 一月二十二日 (日)

ちおん舎 一階大広間

いまはとて燃えむ煙もむすぼほれ

絶えぬ思ひのなほや残らむ

「この世で こんな思いもかけぬことで報いがきてしもうたさかい

後世の罪も 少しは軽うなるやろか」

柏木 前編 あらすじ

密通の事実が六条院に漏れたと知った柏木衛門督は、

死の床にある衛門督は女三宮の出家を聞き及びいよいよ衰弱、

これまでの物語をお聞きでない方もご安心下さい。

30分の解説でこれまでのお話や背景をお聞き頂いた上で語ります。

会場 ちおん舎さん

今回の会場「ちおん舎」さんは、京着物文化を長く牽引してこられた老舗千吉さん所有の重厚な京町家です。しっとりとした中に、時をかさねた京の奥深さを感じる佇まいを味わって下さい。

千吉商店の歴史 千切屋一門の由来

京都における最古の商家の家柄として世に知られた千切屋一門西村家の遠祖は、遠く奈良時代の藤原淡海公の末裔に求められ、その祖貞喜は工匠神人として南都一条院に関係し、春日神社若宮祭事の時、興福寺衆徒の供進する千切花の台を毎年製作奉納していたと伝えられ、平安遷都の際、宮都造営の用を拝して京都に移住したと伝えられている。その後、応仁の乱に際して江州甲賀西村の里に何を避け、乱後京都に復帰して初めて法衣業を三条室町で始める。この法衣商人としての初代貞喜は、遠祖工匠神人貞喜に因んで「千切台」をその商標として屋号を「千切屋」と称し、名を千切屋与三右衞門と改めている。 → 続き

アクセス ちおん舎

地下鉄烏丸駅 南改札口/6番出口から

階段を上がり地上に出て右折

→三筋目を右折→少し進むと左手にちおん舎の看板

阪急烏丸駅 西改札口から

西改札口から22番出口を左折→4筋目を左折→3筋目を右折→ちおん舎

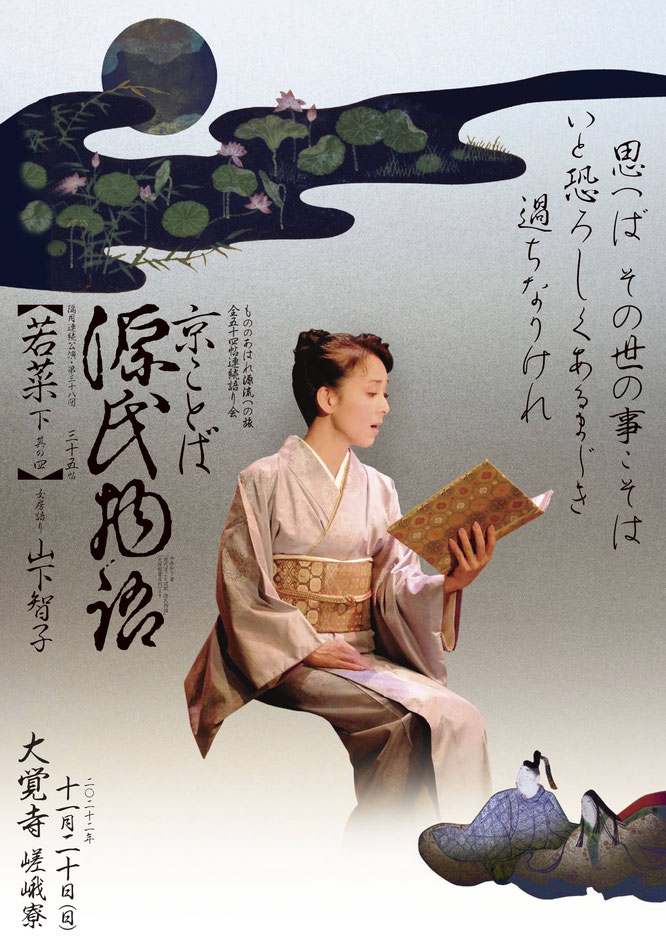

源氏物語第二部【若菜 下】其の四 十一月二十日 (日)

大覚寺 嵯峨寮

思へば その世の事こそは

若菜 下 其の四 あらすじ

柏木の密通とそれによる女三宮の懐妊を知った源氏は女三宮の処遇

六条院での朱雀院の五十の賀の試楽に召された柏木は、

大覚寺 嵯峨寮

今回は、六条院を彷彿とさせる大寺院 大覚寺 その内にある「嵯峨寮」が会場です。

嵯峨天皇の離宮を寺に改め、後宇多法皇が院政を行い、嵯峨御所とも呼ばれた大覚寺。平安時代前期の名残をとどめる日本最古の人工の庭池 大沢池に龍頭舟を浮かべての舟遊び、華道嵯峨御流の総司所としても知られています。皇室ゆかりの門跡寺院の風格を味わって戴けます。

是非荘厳な堂内を拝観され、ゆったりと散策なさってください。お席料に拝観料は含まれておりません。拝観料=御堂エリア500円 大沢池エリア300円

アクセス

市バス28 京都駅~阪急西院/嵐山駅経由

市バス91 四条烏丸~嵯峨嵐山駅経由

京都バス94 阪急嵐山駅~いずれも大覚寺下車

最寄り駅嵯峨嵐山駅からは徒歩15分ですので、バス、タクシーをお勧めします。

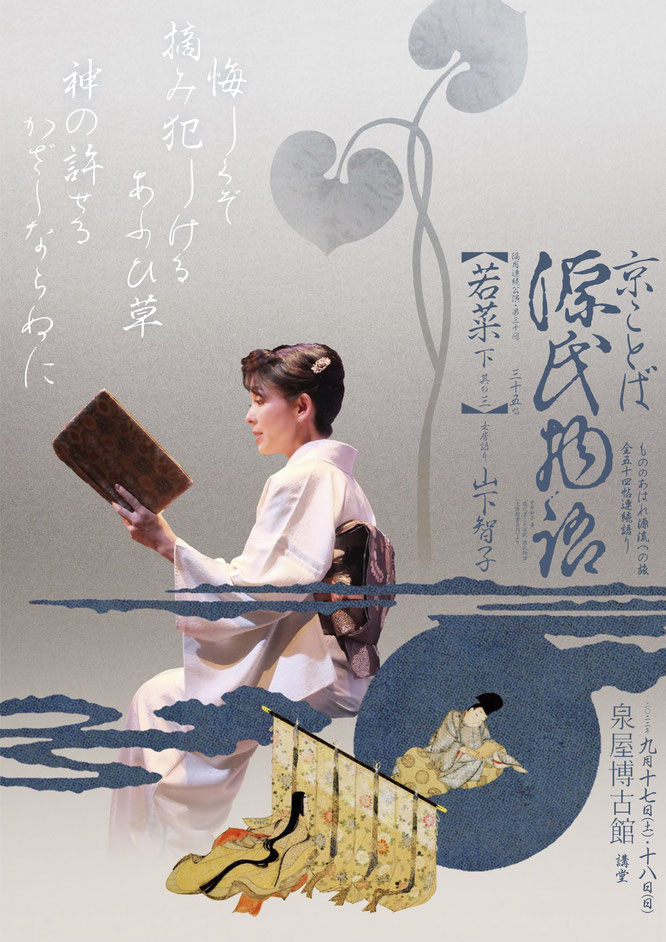

源氏物語第二部【若菜 下】其の三 九月十七日(土) 十八日(日)

泉屋博古館 講堂 板谷波山 特別展とともに

悔しくぞ摘み犯しけるあふひ草

神の許せるかざしならぬに

若菜 下 其の三 あらすじ

柏木は女二宮と結婚するもなお女三宮を諦めらめきれず、小侍従に女三宮への手引きを頼む。その必死さに負けて小侍従は六条院が人少なの折に女三宮の御寝所に柏木を招き入れてしまう。見知らぬ男の出現に脅えて声も出ない女三宮を口説くうち分別をなくした柏木は宮と契り、猫の夢を見て目覚める。二人は共に源氏の院を畏れるが、この一夜で女三宮は懐妊してしまった。

二条院では病に伏せっていた紫上の訃報が流れ一時騒然となるが、祈祷により息を吹き返す。災いは死霊となった故六条御息所の所為であった。受戒をした紫上は小康を得る。

源氏の院は女三宮の懐妊に不審を抱いていたが、女三宮の襖(しとね)の下に挟み込まれた柏木からの文を発見、密通が露見してしまう。女三宮は自身のうかつさに涙するばかりの幼さであった。

泉屋博古館 特別展とともに

今回の語り会は、泉屋博古館で開催の特別展「板谷波山の陶芸 近代陶芸の巨匠、その麗しき作品と生涯」の観覧チケット付きの企画です。

板谷波山の作品を初めて拝見した時、その精緻な美しさに息をのみました。作品作りに於いて一切の妥協を許さなかった波山の、震えが来るほどの作品世界をどうぞご堪能下さい。

また、泉屋博古館が誇る 中国古代青銅器コレクションも時を忘れる感動です。是非御時間に余裕を持ってお運び下さい。

語り会の開場、受付開始は1時30分です。

板谷波山ページ https://sen-oku.or.jp/program/2022_itayahazan/

青銅器ページ https://sen-oku.or.jp/program/20220903_bronz/

今回は特別展の入館料(千円)がお席料に含まれます。(裏事情で恐縮ですが、沢山のお運びで団体扱いにして頂けますので)是非お誘い合わせの上お越し下さい!

泉屋博古館様では、コロナ感染予防対策強化でお席に限りがあります。ご予約はお早めにどうぞ!

第38回【若菜 下】其の三 第三十五帖

9月17日(土) 18日(日)

ところ 泉屋博古館 講堂

開場 13時30分より

開演 14時 (16時終了予定)

ご参加費 4500円

板谷波山展覧会 入館料を含みます

要予約 全椅子席。

https://www.sen-oku.or.jp/kyoto/

(鹿ヶ谷 平安神宮近く) 地図