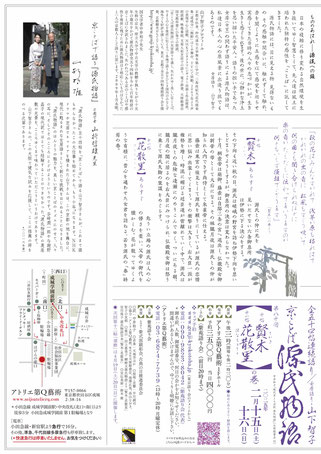

スケジュール 1月2月 (2025)

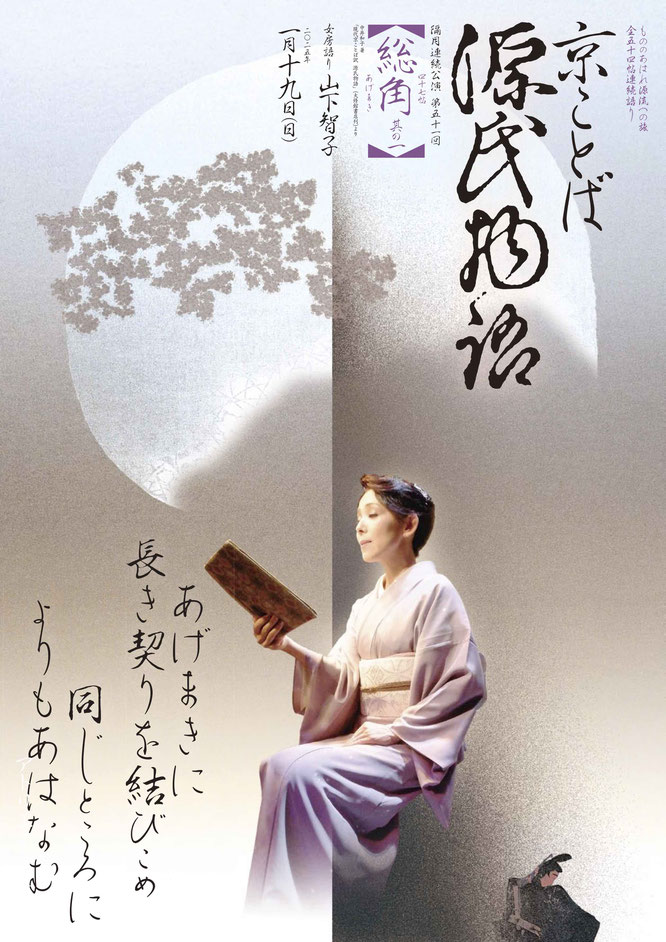

1月19日 (日) 京都連続語り会 【総角1】

2月8日(土)東京国際フォーラム 【浮舟 抜粋】

2月15日(土)16日 (日) 東京連続語り会 【賢木/花散里】

宇治十帖 四十七帖【総角1】 一月十九日 (日)

京都 檀王法林寺 本堂 第51回公演

自分の気持とはかけ違うて

こないなあってはならぬことにも出会うもんやったのやと

無闇にもの悲しうて

川の音に涙が流れ添うような気がおしやす

「総角」より

総角 其の一 あらすじ

八月、薫中将は亡き八の宮一周忌の準備に心を砕いた。宮から後見を頼まれた二人の姫君の将来を考え、姉の大君に意中を訴えるが、軽々しく宮家の血を汚すなかれという父宮の教えを頑なに守る大君は、中君にだけは縁組みをと、自身の結婚など考えもしない。薫は老女弁にも相談を持ちかけ、ついに大君の寝所に押し入るが、大君は決して靡かず、何事もなく朝を迎える。

忌が明け、待ちかねて大君を訪ねた薫に、将来に不安を抱く女房達が手を貸そうとするので、大君は邸内でも気を許せず、弁の説得にも応じようとしない。薫は意を決し、姉妹の部屋に忍び込むも大君は脱出、残った中君と事なく一夜を語り明かす。

妹中君の幸せを思い、薫と中君を娶せようと考える大君の心を知った薫は、中君と匂宮を結婚させ、大君の心をこちらに向けようと一計を案じる。

+++++++++

30分の解説で人間関係や背景をお聞き頂いた上で語ります。

屛風の寺 檀王法林寺 「源氏物語絵図屛風」 特別展示

今回の会場は 屛風の寺だんのうさん と親しまれる檀王法林寺様の本堂です。

江戸初期の浄土宗の学僧袋中が琉球より帰国し創建したお寺様で、主夜神のお使いの黒猫が、日本最古の招き猫伝説となってこのお寺に残っています。

源氏物語宇治十帖に登場する横川僧都のモデル 恵心僧都 作と言われる、阿弥陀如来立像がご本尊として祀られる本堂での語り会です。今回は特別展示として、宝ものとして伝わる「源氏物語絵図屛風」、平安時代の仏様 阿弥陀如来座像(本堂西側)はじめ貴重な仏様を拝観させて戴けます。

お寺のご紹介→ http://www.dannoh.or.jp/guide/guide01.html

二月八日(土) 宇治十帖より「浮舟」抜粋

特別講座「源氏物語」を識る、聴く、詠む

平安装束の美と共に。

東京国際フォーラム ホールD5

井筒装束シリーズ詩楽劇『めいぼくげんじ物語 夢浮橋』https://ujijujo.com/ 関連講演として8日から12日まであるリレー講演の初日に「浮舟」をお聴き頂きます。

https://ujijujo.com/lecture/ ←講演公式サイトです

2月8日(土) 14:15〜15:15

要予約 3300円 (同日詩楽劇とのセットは11.000円)

お申込は以下からどうぞ

二月十五日(土)十六日(日)

源氏物語第一部 十帖【賢木】十一帖【花散里】

アトリエ第Q藝術 成城学園前 第80回公演

神垣はしるしの杉もなきものを

いかにまがへて折れるさかきぞ

秋の花はみんなすがれて

浅茅が原も枯れはて

かれがれの虫の音に 松風もすごう吹いて

何の曲とも聞き分けられぬほどに

楽の音が たえだえに伝わってまいりますのが

何ともいえず優雅どす

第十帖 賢木 あらすじ

源氏との仲に光を見いだせない六条御息所は伊勢に下る決心をする。その下向も近い秋の日、源氏は嵯峨の野宮を訪ね伊勢下向を思いとどまらせようとするが、御息所の決意は変わらなかった。

十月、桐壺帝は崩御、藤壺は自邸三条の宮へ退出し、弘徽殿女御は新帝の母として大妃になっている。その妹朧月夜は、源氏との仲が知られ入内できず、尚侍として朱雀帝に仕える。

藤壺は東宮の後見として源氏を頼りにしているが、源氏の恋情に思い悩み 出家してしまう。その衝撃は大きく、右大臣一派が権勢を増し、時流に媚びる廷臣 達が皆離れていく中で、源氏は朧月夜との危険な逢瀬にのめりこんでゆく。ついにある朝、朧月夜の閨に居るのを右大臣にみつけられ、弘徽殿女御は怒りに乗じ て源氏失脚の策謀をめぐらす。

第十一帖 花散里 あらすじ

危うい立場の源氏は人の心の儚さを憂い、父帝の御代を懐かしむ。花が散ってゆくような有様に、昔心を通わせた女君を訪ねる若き源氏の「春」終焉の巻。

栄華を誇った源氏の青春に暗雲が立ちこめます。人の世のうつろいに現実を見いだせない源氏の苦悩。孤立してゆく心が向かう先は・・・

第74回

第十帖「賢木」第十一帖「花散里」

2月15日(土) 16日(日)

【アトリエ第Q藝術】 Map

最寄り駅:成城学園前 (小田急線)

徒歩2分

両日 3時開演( 開場 2時30分)

終演後自由参加の茶話会があります。

御予約 3500円 当日4000円

お席には限りがありますのでお早めに御予約下さい

お申込は以下からどうぞ